«Sale p*te», «sal*pe», «féministe de m*rde» ; ces termes figurent parmi la longue liste des injures récurrentes sur les réseaux sociaux. Les principales cibles de ces flots d’injures sont les personnes perçues comme femmes. Les injonctions sont nombreuses, parfois contradictoires et résolument organisées en fonction de la plateforme utilisée. Nombre d’utilisateur.trice.s et d’associations appellent les acteurs du numérique à prendre leurs responsabilités. Face au manque d’action de ces derniers, le militantisme fédère des communautés qui s’organisent pour se défendre.

“Expose yourself and shut up”: women are social media’s first victims

(english) “Dirty bit*h”, “sl*t”, “f*cking feminist” are just a few of the terms that feature on the long list of regularly recurring insults on social media. People perceived to be women are the main targets for these streams of insults. The slurs are numerous, at times contradictory and very well organised depending on the platform. Many users and women’s groups have called on social media giants to act. Activists have started to federate communities with the aim of defending themselves as a collective.

En France, plus de 38 millions d’utilisateur.trice.s sont actif.ive.s sur les réseaux sociaux, soit 58 % de la population qui consomment ou diffusent du contenu (Hootsuite, 2019). Ces plateformes numériques sont de fait décrites comme une véritable aubaine pour se faire connaître, fédérer une communauté et, pour les plus chanceux, gagner sa vie. Cette nouvelle ruée vers l’or virtuelle fait des adolescent.e.s les premier.e.s prospecteur.trice.s visé.e.s, appât du gain oblige. À l’instar de leurs idoles qui ont fait fortune sur les plateformes numériques, comme le youtubeur Squeeze suivi par 15 millions d’internautes, ou encore Enjoy Phoenix, qui compte 5 millions d’abonné.e.s, ce qui fait d’elle la française la plus populaire sur les réseaux sociaux. Les femmes seraient d’ailleurs majoritairement présentes sur Facebook (52% contre 48% pour les hommes), Snapchat (55% contre 45%) et Instagram (54% contre 46%) selon «Les données sur le digital en France en 2020», une étude de We Are Social et Hootsuite.

Cependant, le «paradis des grandes influenceuses» peut rapidement se transformer en enfer. De nombreuses adolescentes en quête de gloire, mal accompagnées ou peu renseignées font face à une vague de violence sous-estimée, une fois l’aventure lancée. Selon une enquête menée par Amnesty International en 2017 dans huit pays à travers le monde, environ 25% des femmes auraient déjà été victimes de harcèlement sur Internet au moins une fois, contre 19% des hommes. S’exposer sur les réseaux sociaux, c’est aussi prendre le risque de subir des conséquences sur sa santé mentale et/ou physique, dépassant parfois la sphère du virtuel.

Cette enquête vise à montrer la place de la femme sur les réseaux sociaux et les conséquences de son exposition sur ces plateformes. Elle sera étayée par les entretiens de Dina et Anna, deux influenceur.euse.s, féministe voilée diplômée en psychologie pour l’une, féministe, étudiant.e en droit, militant.e des droits LGBTQ+, pour l’autre.

À chaque réseau, son insulte

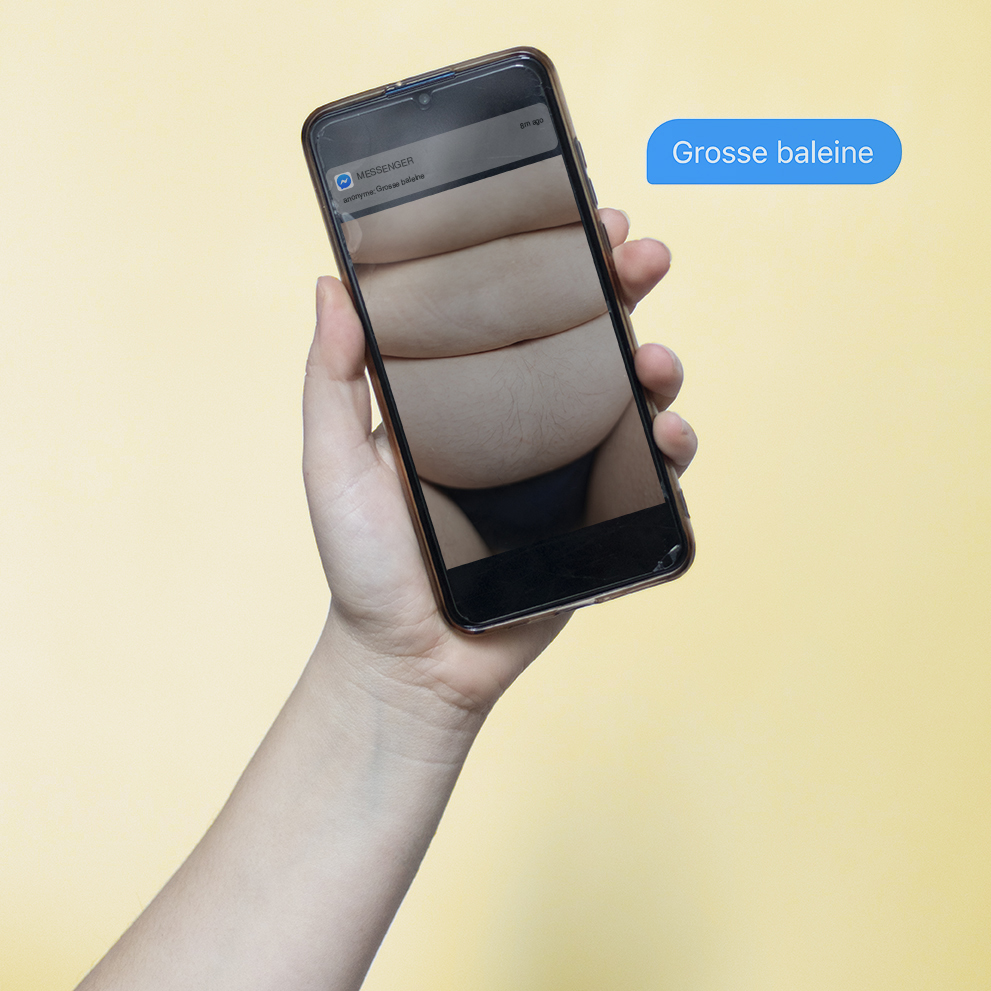

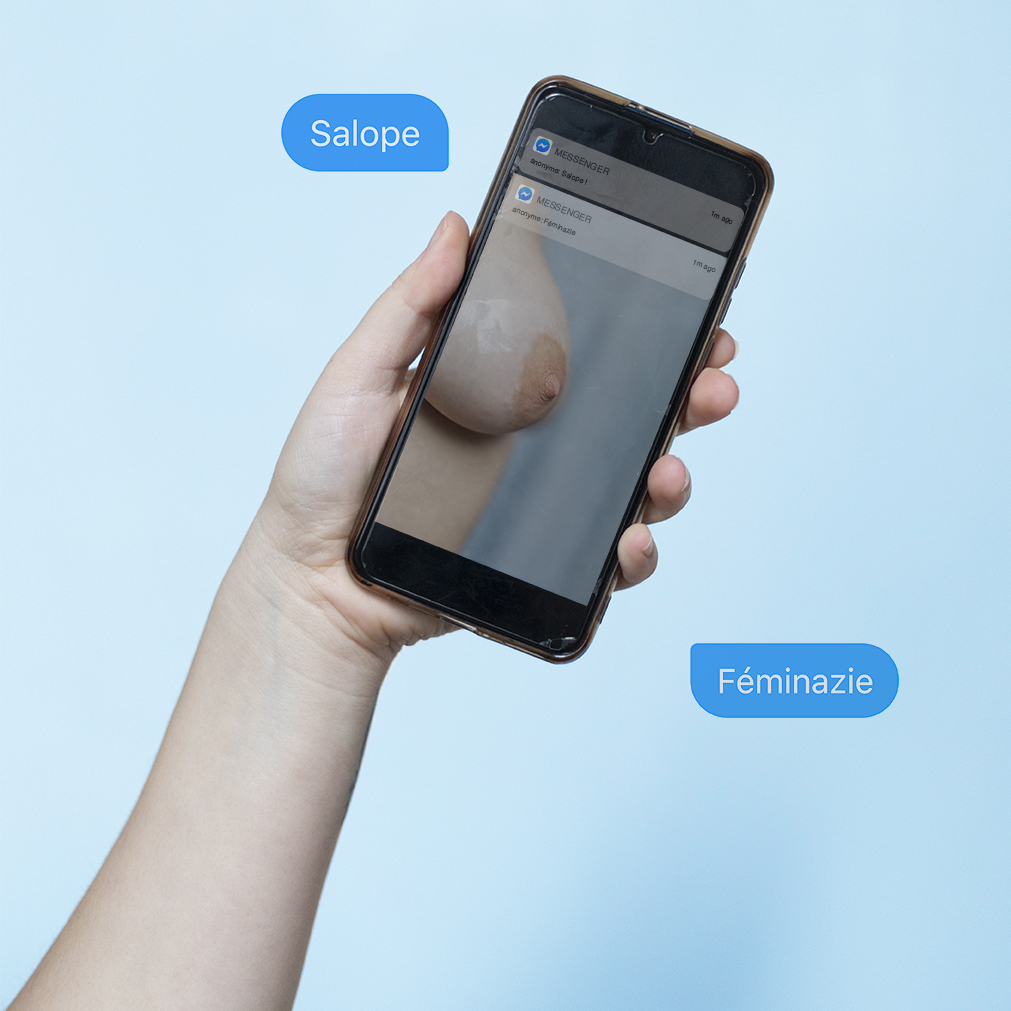

La violence numérique prend différentes formes et s’adapte à la plateforme utilisée. Twitter occupe haut la main le podium au concours de déferlement de haine. Le réseau de l’oiseau bleu offre une possibilité de parole sans filtre, laissant place à des vagues de critiques virulentes, difficiles à modérer. De la même façon, des remarques courtes, incisives et violentes fleurissent sur YouTube. «La grosse baleine», «N*que ta mère sale p*tain de féministe de m*rde» ou encore «Ba*se ta mère sale p*te» en sont des exemples, parmi tant d’autres, issus des témoignages recueillis pour cette enquête. Néanmoins, Dina Kader [@dina_kdr sur les réseaux sociaux suivie par 36 000 abonné.e.s, ndlr] remarque une plus petite propension à la récidive et à l’acharnement sur cette plateforme. Il en va de même pour TikTok. Le grand vainqueur de cette course à la violence reste toutefois Instagram. Une étude de l’organisation Ditch the Label, portant sur 10 020 personnes, révèle que 42 % des 12-20 ans interrogé.e.s en 2017 au Royaume-Uni ont été victimes de cyberharcèlement sur Instagram, contre 37% sur Facebook et 31% sur Snapchat. À la différence de Twitter où les contenus sont plutôt affichés au vu et au su de tou.te.s, Instagram laisse la violence se nicher dans les messages privés. La notion d’intime amplifie le phénomène de cyber harcèlement, en corrélation avec une détection des plateformes plus aléatoire qu’en public. Toutefois, les sources de critique y sont multiples. Stories quotidiennes, publications ou messages privés sont autant de portes d’entrées pour les violences. A cela s’ajoute un nombre de caractères moins limité, laissant l’opportunité aux haters d’envoyer de longs argumentaires. «Sur Twitter, c’est plus violent, sur Tik Tok, c’est plus court et Instagram laisse place à plus de faux profils harceleurs en messages privés, explique Anna, administratrice du compte @endolorix, suivi par 8000 internautes. Le mode d’insulte diffère en fonction des réseaux mais, selon moi, Instagram laisse plus de place au harcèlement virtuel que les autres plateformes.»

«Le mode d’insulte diffère en fonction des réseaux mais, selon moi, Instagram laisse plus de place au harcèlement virtuel que les autres plateformes.»

Anna, administratrice du compte @endolorix

Anna déplore également les «raids», de véritables opérations au cours desquelles plusieurs internautes malveillants postent des messages haineux simultanément sur les réseaux sociaux. Cette pratique courante sur Instagram est plus connue sous le nom de «flaming» dans le milieu informatique. Certain.e.s poussent la démarche encore plus loin, en créant des discussions de groupe dont le seul but est de se moquer d’un compte ou d’une personne, quitte à l’encourager au suicide. L’influenceur.euse témoigne de cette expérience : «Ces hommes voulaient ajouter une personne à harceler dans le groupe. L’un d’entre eux à qui j’avais déjà eu affaire a balancé mon pseudo pour inciter les autres à m’ajouter au groupe privé. Un de ses amis a répondu qu’il y avait un risque que je me suicide puis un second membre a rétorqué : “C’est ça le but”.»

Un cauchemar virtuel s’introduisant dans la vie quotidienne

Le harcèlement dépasse parfois les frontières du virtuel et met directement en jeu la vie et l’intégrité des personnes qui s’exposent sur Internet. Certain.e.s internautes vont jusqu’à retrouver leur adresse, les suivre dans la rue et les menacer physiquement. Les histoires de Dina et d’Anna sont loin d’être isolées à en juger par le cas de Mila, adolescente de 16 ans, dont l’histoire a défrayé la chronique en janvier dernier. «Le Coran, il n’y a que de la haine là-dedans, l’islam c’est de la m*rde. […] Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du c*l», avait-elle déclaré sur Instagram en réponse à des insultes. À la suite de ces propos, son identité, son adresse et le nom de son établissement scolaire avaient été rendus publics sur internet par ses détracteurs. La jeune fille a dû porter plainte et quitter son lycée pour fuir les nombreuses menaces de mort et de viol dont elle a été victime.

Toute cette haine en ligne conduit des milliers d’adolescent.e.s à de perpétuelles remises en question et est même susceptible de leur laisser des séquelles psychologiques très importantes. Le reflet négatif ainsi renvoyé peut également avoir un impact sur la perception de leur physique, prenant la forme de complexes. Les conséquences de ce harcèlement virtuel peuvent potentiellement être graves : dépression, trouble du comportement alimentaire, agressions, tentatives de suicide, etc. Depuis 2009, date de l’apparition des réseaux sociaux sur les smartphones, le taux de suicide a augmenté de 151% chez les pré-adolescentes selon une étude de Jonathan Haidt, psychologue social américain. Toutefois, ces chiffres sont à nuancer puisque les causes poussant aux suicides sont multiples et ne se résument pas aux plateformes numériques. En outre, 41% des femmes âgées de 15 à 29 ans confient s’autocensurer par crainte du cyberharcèlement selon les chiffres de Data & Society, 2016. Les réseaux sociaux sont, en effet, synonymes de schémas de reconnaissance et d’approbation. Tels des miroirs de notre société, ils renvoient une image du corps dit «parfait» suivant les diktats de la minceur. Nombre de jeunes filles cherchent ainsi à se conformer à ces normes de beauté, notamment en s’attelant à des challenges parfois dangereux. Pour exemple, le «A4 Challenge» ou «Paper Challenge» consiste en la prise d’une image avec une feuille A4 devant son ventre. L’objectif est de montrer que sa taille est plus fine que la largeur du papier, disparaissant derrière les 21cm.

« Les réseaux sociaux reproduisent les mêmes travers que dans l’espace public physique.«

Patricia Mélotte, sociologue chercheuse

Une accentuation des discriminations sexistes sur les réseaux sociaux

Au travers des témoignages, une tendance semble se confirmer, à savoir, la prolongation des discriminations dans la sphère numérique. Les personnes sexisées faisant le choix de s’exposer, de partager leurs travaux ou leurs idées sont les premières victimes du harcèlement. Patricia Mélotte, sociologue chercheuse à l’Université libre de Bruxelles et spécialiste des réactions sexistes, décrit la situation de la façon suivante : «Les réseaux sociaux reproduisent les mêmes travers que dans l’espace public physique. C’est le transfert de ce qui se passe dans la réalité. C’est-à-dire le harcèlement sexiste, sexualisé ou non, les comportements intrusifs qui font référence aux stéréotypes de genre. C’est toujours l’idée de remettre les femmes à leur place, une sorte de rappel à l’ordre par rapport aux normes de genre, aux rôles traditionnels des hommes et femmes.»

Les prétextes des insultes diffèrent en fonction des sujets abordés, mais une idée arriérée demeure : une femme, ou une personne perçue comme telle, se doit d’être «socialement acceptable». Elle ne doit pas dire des choses qui «dérangent» aux yeux du regard masculin. Anna décrit les profils types des haters de la façon suivante : «Des hommes cis [cisgenres, ndlr], surtout, blancs et hétérosexuels. Le cliché même de la personne privilégiée qui va se sentir offensée quand elle va voir qu’une personne tierce lutte contre ses privilèges.» En effet, les personnes perçues comme femmes sont dans une impossibilité de se construire tel qu’elles le veulent. Une pression issue du schéma patriarcal type voudrait qu’elles restent dans cet espace «entre le pas assez et le trop, entre prude et pute”», selon Gabrielle Richard («Ni “putes” ni prudes, et surtout pas “pédés” : attentes de genre chez les adolescent(e)s», paru le 23 octobre 2016”).

« Le problème est intrinsèquement lié à ma condition féminine. Le problème, c’est que je suis une femme.«

Dina (@dina_kdr sur les réseaux sociaux)

Dina résume très bien ce paradoxe : «Je sais que même si je portais une mini-jupe, je serais critiquée. Le problème ne tourne pas autour de mon accoutrement ni de ma religion. Le problème est intrinsèquement lié à ma condition féminine. Le problème, c’est que je suis une femme.» Il est aussi courant qu’un.e internaute se rabatte sur des insultes sexistes lorsque le contenu publié le.a dérange. «Tu es une femme et donc personne ne te respectera», «lave vaisselle rassemblement» ou encore «viens faire le ménage chez moi stp» font partie des messages archivés par Anna. Tay Calenda, une photographe féministe engagée confirme la violence de certains commentaires sexistes. Cette artiste choisit de ne pas exposer son corps mais traite tous les sujets touchant à la condition féminine. La représentation de diverses morphologies de femmes, les menstruations ou encore la lutte au sein des manifestations jalonnent son travail militant. Elle doit essuyer maintes insultes et fait l’objet d’un lynchage systématique sur les réseaux quant à sa façon de démystifier les règles.

Les témoignages recueillis nous confirment par la même occasion une plus grande facilité à la critique sexiste sur les réseaux puisqu’ils permettent une distanciation numérique et un accès à l’anonymat. Toutefois, Dina et Anna n’ont pas manqué de rappeler que les violences étaient tout aussi présentes dans le monde réel, bien qu’elles ne soient pas toujours verbalisées.

Du sexisme, à l’intersectionnalité

La critique sur les plateformes numériques ne se résume toutefois pas à une violence sexiste à sens unique. Dina témoigne d’une double injonction contradictoire venant de la part de ses followers. Certain.e.s la perçoivent comme une femme « soumise » ou « trop croyante » quand d’autres l’estiment « trop libre » et « pas assez pieuse ».« Je ressens cette double pression, témoigne la jeune femme. D’un côté, on me dit : “Tu peux pas être féministe, tu peux pas être libre parce que tu portes le voile misogyne, tu as été oppressée par les hommes de ta famille, tu as été conditionnée. L’islam est une religion qui rabaisse les femmes.” De l’autre, on m’accable également: “Tu ne parles pas comme il faut, tu ne t’habilles pas comme il faut, ce n’est pas le comportement d’une femme voilée, ce n’est pas le comportement d’une femme respectable.”» Finalement, les principales intéressées pointent du doigt une tendance à la confusion dans les insultes. Autrement dit, ce qui est source de critique ne se retrouve pas nécessairement dans la violence des propos. Anna déplore la présence de commentaires tels que «mort aux arabes» sous ses publications, n’ayant aucune cohérence avec les sujets traités. Un glissement vers la grossophobie est aussi discerné lorsque les argumentaires des haters manquent de consistance. Cette constatation conduit à la notion d’intersectionnalité. Ce terme, initié par Kimberlé Crenshaw en 1991, désigne la situation d’une personne étant victime de plusieurs discriminations simultanées (sexisme, racisme, classisme, LGBTphobie, etc.). L’entrecroisement de ces systèmes de domination accentuent les violences envers certaines personnes. Pour exemple, les femmes «racisées» ont 34% de risques en plus d’être citées dans un message abusif ou haineux que les femmes blanches, selon une enquête d’Amnesty International menée en 2018.

Un militantisme nécessaire

Même si l’engagement sur les réseaux sociaux a «des conséquences désastreuses sur [leur] vie», «le jeu en vaut la chandelle», selon les militant.e.s interrogé.e.s. Les plateformes numériques se voient transformées en de véritables lieux d’expression, de sensibilisation et de rencontres. Anna nous confie notamment avoir déconstruit ses pensées sexistes en s’éduquant grâce au contenu numérique. @noustoutesorg, @lecul_nu, @barbarabutch, @metauxlourds, @orgasme_et_moi, @payetanonbinarite ou encore @no.dick.pic sont autant de comptes permettant de s’informer sur les questions de la sexualité, des genres, du sexisme, de l’orientation sexuelle, etc.

«Quand tu es LGBTQ+, sur les réseaux, tu trouves ta communauté, tu trouves plein de gens qui sont comme toi, qui vivent comme toi»

Anna, @endolorix

Par exemple, la communauté LGBTQ+ affirme l’importance capitale des plateformes numériques pour participer à la construction de soi. Ce constat est à mettre en relation avec la «théorie du lien faible» établie en 1973 par le sociologue américain Mark Granovetter, pionnier en matière de travail sur les réseaux. Il défend la thèse selon laquelle les liens faibles, unissant des groupes sociaux plus distants et plus isolés, offrent une meilleure cohésion sociale que les liens forts (famille, amis proches, etc.). Ils permettent alors une forme de reconnaissance au sein d’un clan dont sont issues les démarches communautaires. Les géants du numérique se sont également fondés sur ce que Granovetter qualifiait de «force des liens faibles» pour assurer une efficacité de la circulation de l’information. Beaucoup de jeunes, en mal de repères et de modèles dans la société, parviennent ainsi à s’accepter en tant que LGBTQ+ par le biais des réseaux. «Quand tu es LGBTQ+, sur les réseaux, tu trouves ta communauté, tu trouves plein de gens qui sont comme toi, qui vivent comme toi. Tu peux t’exprimer librement, assumer qui tu es avec des gens qui ressentent la même chose et qui ne vont pas te juger», témoigne Anna.

Bien qu’il y ait des attaques envers les personnes de cette communauté, leur représentation croissante semble avoir un impact positif sur l’opinion commune. Entre 2012 et 2018, la positivité des réactions face aux publications comportant le hashtag #comingout a augmenté de 10 %, selon l’organisme de santé ZAVA. La représentation des minorités et des tabous revient à banaliser ce que la société a longtemps stigmatisé ou passé sous silence. Il en va de même pour les corps différents des diktats énoncés par la société. Les images body positive mettant en lumière les bourrelets, cicatrices, vergetures et autres caractéristiques du corps fleurissent de plus en plus dans les publications. Loin d’être contre-productifs, ces contenus tendent à dénoncer les pressions abusives auxquelles les personnes sexisées sont soumises. De plus, ils permettent de rendre visibles des corps souvent censurés dans les médias habituels et de redonner confiance aux personnes sous-représentées. «C’est important de montrer ton corps si tu en as envie. Ce n’est pas obligatoire, mais si tu le fais, c’est utile et ça a du sens, argumente Anna. C’est d’autant plus important quand on a un corps qui ne rentre pas dans les schémas de minceur.» Avant d’ajouter : «Le montrer prouve aux autres qui ne rentrent pas non plus dans ces codes qu’iels ne sont pas seul.e.s et qu’iels sont tout à fait normaux, normales, belles et beaux.»

Les recours contre la violence

Afin de maintenir une atmosphère sécurisante pour les utilisateurs, plusieurs outils sont mis à disposition des bloggeur.euse.s pour modérer les commentaires. Le signalement et le blocage sont les armes par excellence sur l’ensemble des réseaux sociaux. Toutefois, ils s’avèrent souvent inefficaces lorsque les harceleur.euse.s créent de nouveaux comptes ou si la violence déborde dans la vie quotidienne. La modération par mots-clés est aussi un outil présent sur Instagram et sur YouTube. Une fois l’option paramétrée, les commentaires comprenant les mots référencés seront invisibles, voire même supprimés. Dina déclare user et abuser de toutes ces possibilités pour se protéger au maximum et avoir un espace de partage sain. Anna, quant à iel, a remarqué que l’option «mots-clés» invisibilise les commentaires seulement sur son propre compte. Après ce constat, iel a décidé de supprimer ces messages manuellement pour éviter d’exposer ses followers à toute cette haine. Dans un grand nombre de cas, les influenceur.euse.s peuvent toutefois compter sur ceux-ci pour les soutenir. Les comptes militants fédèrent des communautés apportant un soutien considérable aux détenteur.trice.s des comptes et contrebalance la violence qu’iels reçoivent.

En effet, des appels à signalements de profils malveillants sont publiés en story, largement relayés et appliqués. Ce phénomène émerge pour accélérer la suppression des comptes nocifs, trop souvent épargnés. Toutefois, sur YouTube, ce signalement peut être payé très cher. La détentrice du compte Amanyy’s World évoque le risque de suppression de son propre compte lorsque le signalement du hater est jugé abusif par la plateforme. Bon nombre de chaînes préfèrent alors abandonner la démarche pour protéger leurs contenus. Elle déplore donc l’inaction du média et l’aberration de reléguer aux utilisateur.trice.s cette responsabilité. Pour compléter ces outils, trop souvent insuffisants, des applications telles que Bodyguard permettent de filtrer les contenus injurieux.

La justice française et le cyberharcèlement

65% des personnes se représentant comme femmes, victimes de cyberharcèlement, ne préfèrent pas dénoncer ces violences par peur des répercussions sur leur vie sociale.

Agence pour les droits fondamentaux de l’Union européenne intitulée “Violence à l’égard des femmes : une enquête à l’échelle de l’Europe”, mars 2014

En parallèle, tout.e créateur.trice de contenus doit se ménager mentalement et prendre du recul lorsque la pression devient trop importante. Les différents conseils recueillis évoquent la nécessité de communiquer avec son entourage et de faire appel aux autorités compétentes dans le cas de harcèlement. En effet, lorsqu’un simple blocage devient insuffisant, une intervention de la justice peut être nécessaire pour assurer la protection des individu.e.s. Cependant, si pour Dina la plainte a permis de mettre à l’écart un harceleur, Anna, clame, quant à elle, son manque de confiance en la justice et sa peur des représailles : «Les plaintes ne sont pas suffisamment prises au sérieux en raison d’un manque de formation de la police au cyberharcèlement.» En effet, seul le personnel de PHAROS (Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements), comptant une cinquantaine d’agents, est sensibilisé à ces questions. Ce site web, créé en 2009 par le gouvernement français pour recenser les signalements, est encore aujourd’hui peu connu. Pourtant, les chiffres décrivent un véritable fléau. «65% des personnes se représentant comme femmes, victimes de cyberharcèlement, ne préfèrent pas dénoncer ces violences par peur des répercussions sur leur vie sociale» (d’après une enquête de l’Agence pour les droits fondamentaux de l’Union européenne intitulée Violence à l’égard des femmes : une enquête à l’échelle de l’Europe, mars 2014). Outre les craintes personnelles, Anna insiste sur la perte de temps qu’induisent d’éventuelles poursuites, en précisant vouloir consacrer ce temps au militantisme. «C’est très dur de porter plainte. Même s’ il y a des incriminations et même s’il y a des textes, déplore-t-elle. C’est plus une perte d’énergie qu’autre chose.»

Pour rappel, le cyberharcèlement est un délit passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, défini par la loi du 04 août 2014. Cette somme peut être portée à 30 000 euros lorsque le harcèlement compromet l’exercice du travail de la victime. Depuis le 3 août 2018, la définition du harcèlement a été élargie sur demande de la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Désormais, la notion de groupe s’attaquant à une seule et même victime est prise en compte, même si chacun n’a agi qu’une seule fois. Certain.e.s politicien.ne.s ne comptent pas s’arrêter là et souhaiteraient interdire l’anonymat sur Internet, comme en témoigne la proposition controversée d’Emmanuel Macron. Si cette mesure peut avoir un impact positif sur les chiffres des violences numériques, il n’en résulte pas moins une polémique quant aux libertés individuelles.

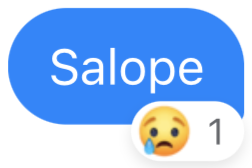

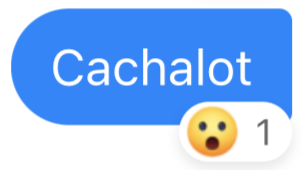

Sur les réseaux sociaux, les personnes perçues comme femmes font l’objet d’une multiplicité de critiques. Les images jalonnant l’article dévoilent une éternelle insatisfaction des internautes, finalement décorrélée de l’accoutrement des jeunes filles. Ce reflet de l’apparence prend place au sein du téléphone portable, miroir tronqué de la réalité.

La logique de série s’inscrit ainsi en lien avec le systématisme de la critique. «Toujours trop» et «jamais assez», la double injonction contradictoire s’affiche froidement à l’écran.

Démarche photographique

Démarche photographique